18901890年代

-

- 1897年

明治30年 -

初代 新津駅

11月20日、北越鉄道(現・信越本線)の沼垂-一ノ木戸(東三条)間が開通。

11月20日、北越鉄道(現・信越本線)の沼垂-一ノ木戸(東三条)間が開通。

新津駅は北越鉄道の中間駅として開業した。建設時から工事関係者で旅館がはやった。1899年(明治32)北越鉄道、沼垂-直江津間が全通。

1904年(明治37)北越鉄道、新潟駅まで延伸。

- 1897年

-

- 1910年

明治43年 -

10月、岩越線、新津-馬下間が開業。

- 1910年

-

- 1912年

大正元年 - 開業したての新発田駅

8月、越後鉄道、白山-吉田間が開業。

9月、新発田線(新津-新発田間)が開業。

新潟県下越地方で、鉄道網が発達しはじめる。

- 1912年

-

- 1913年

大正2年 - 建設間もない頃の新津機関庫

10月1日、新津機関庫(現・JR東日本新津運輸区)設置。

- 1913年

-

- 1914年

大正3年 - 開通直後の馬下駅

11月1日、岩越線新津-郡山間全通。

新潟-郡山-上野間の所要時間は、上り13時間45分、下り12時間47分となる。新津油田の盛況に伴って新津の人口は増加した。

- 1914年

-

- 1923年

大正12年 -

蒲原鉄道の五泉~村松間が開通。

県内の国鉄、私鉄を通じて営業用の最初の電気鉄道。車両も都内を走っていた電車と同型という当時としては近代的なものだった。

- 1923年

19301930年代

-

- 1931年

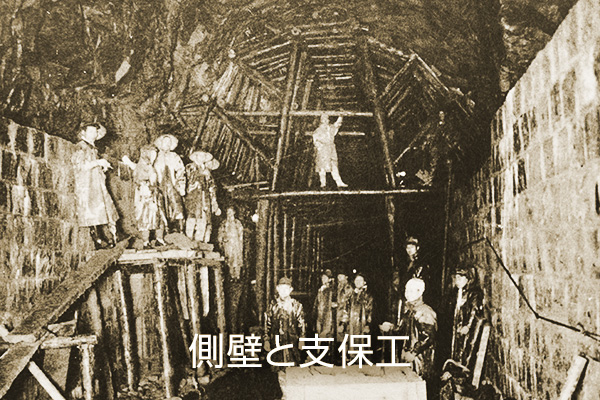

昭和6年 - 側壁と支保工

9月、上越線全通。

新潟-清水トンネル-上野間の所要時間は、上り12時間47分、下り12時間5分となる。

- 1931年

-

- 1933年

昭和8年 -

4月1日、新潟電鉄(新潟交通電車線)東関屋-白根間開通。

- 1933年

-

- 1941年

昭和16年 - 開業記念式当日の工場全景

1月16日、新潟鉄道局新津工場開業。

- 1941年

-

- 1952年

昭和27年 -

10月、上越線急行「越路」運転開始

新潟-上野間の所要時間 6時間

12月、白新線、葛塚-新発田間開業。

- 1952年

-

- 1958年

昭和33年 -

4月、新潟駅が現在地に移転する。

旧新潟駅-沼垂駅間が廃止。

- 1958年

19601960年代

-

- 1962年

昭和37年 -

6月10日、信越本線長岡-新潟間の電化完成。上越線初の特急「とき」運転開始。

新潟-上野間の所要時間は4時間40分

- 1962年

-

- 1963年

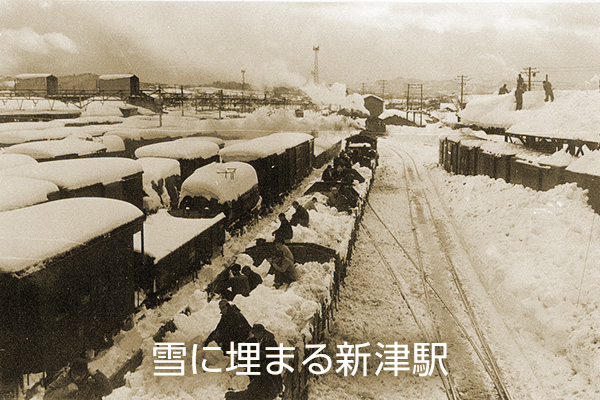

昭和38年 - 雪に埋まる新津駅

三八豪雪で新潟県各地の鉄道施設に被害が出る

- 1963年

-

- 1964年

昭和39年 -

6月16日、新潟地震で鉄道施設の多くが被災。

新潟-上野間の所要時間は4時間40分

- 1964年

-

- 1969年

昭和44年 - 校庭を進むC57180

10月12日、SL「C57-180」、新津第一小学校校庭で静態保存。

- 1969年

-

- 1972年

昭和47年 -

10月羽越本線、白新線の電化完成。新潟県内の蒸気機関車姿を消す。

10月16日、SL「C57-19」、鳥屋野交通公園で静態保存。

- 1972年

-

- 1982年

昭和57年 -

11月15日、上越新幹線、新潟-大宮間開通。

(新潟-上野間:2時間32分(新幹線リレー号を利用。新潟―大宮間は1時間45分))

- 1982年

19801980年代

-

- 1983年

昭和58年 - 新津鉄道資料館全景

10月、新津鉄道資料館開館

- 1983年

-

- 1987年

昭和62年 -

4月、国鉄分割民営化

- 1987年

-

- 1994年

平成6年 -

6月、JR東日本新津車両製作所が操業を開始する

- 1994年

-

- 1999年

平成11年 -

4月4日、新潟交通電車線廃止。

4月29日、磐越西線SLばんえつ物語号、定期運行開始(SL「C57-180」)。 昭和44年に静態保存されて以来、「新津市蒸気機関車保存協力会」を中心とした人々が清掃と手入れを続けていた。 「SLC57180号を走らせる会」(代表新津商工会議所会頭)や東蒲原郡町村会からの熱心なSL復活の要望と協力支援の申し出が実り、JR東日本新潟支社は約2億円の費用をかけて復元した。

10月3日、蒲原鉄道廃止。

- 1999年

-

- 2003年

平成15年 - 三代目新津駅

12月6日、新津駅、現在の駅舎に改築。

- 2003年

-

- 2014年

平成26年 -

4月1日、JR東日本新津車両製作所、経営統合により「株式会社総合車両製作所新津事業所」となる。

7月19日、新津鉄道資料館リニューアルオープン。

- 2014年

-

- 2014年

平成26年 -

3月14日、北陸新幹線開業。新潟県内の鉄道が大きく変化した。

- 2014年